いわ鍼灸整骨院

なかなか治らないその痛み、あきらめずに当院へご相談下さい。

丁寧な問診・診察

かりやすい説明

身体のバランスを整える、痛くない・熱くない施術です。

お知らせ

- 2025/12/16 3/2(月)午前 休診させていただきます。

- 2026/1/23 2/10(火) 休診させていただきます。

- 2025/12/16 1/29(木)午後 休診させていただきます。

ABOUT

特徴

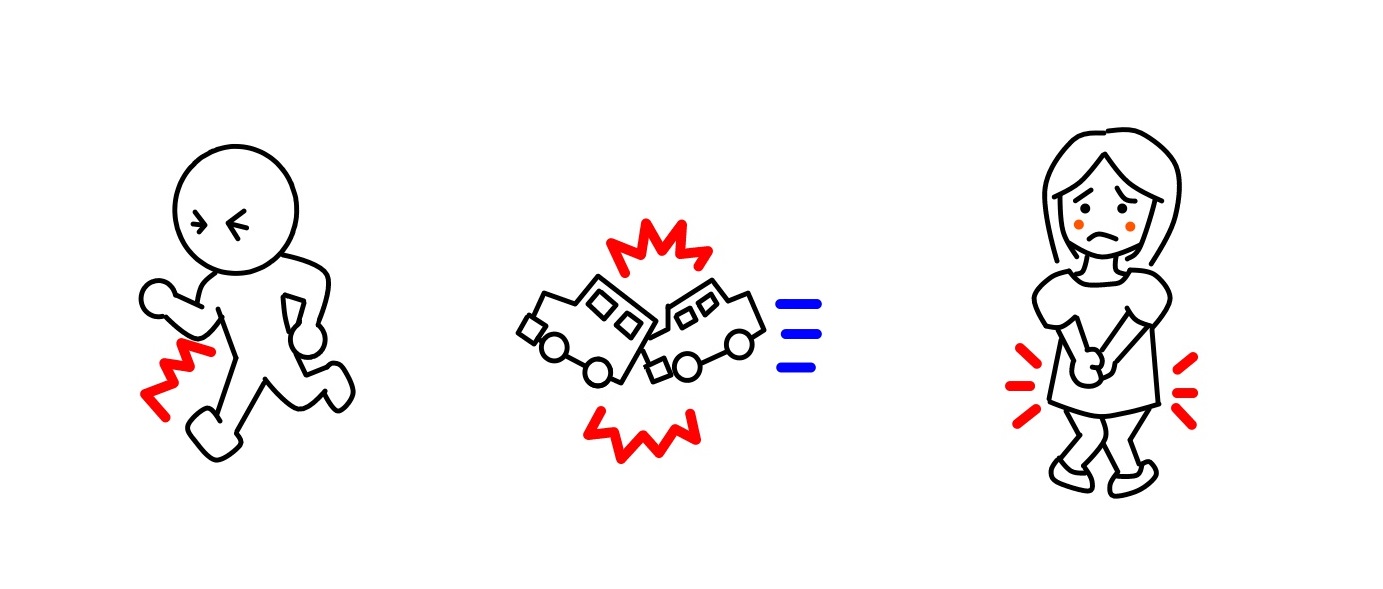

スポーツ傷害・交通事故・婦人科疾患を得意とする施術です。

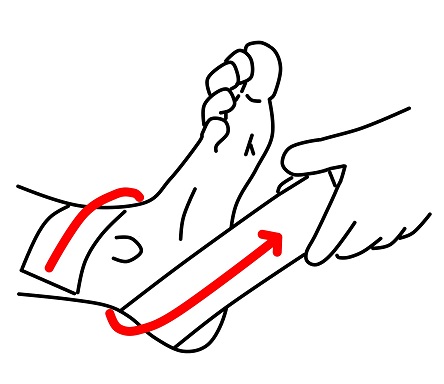

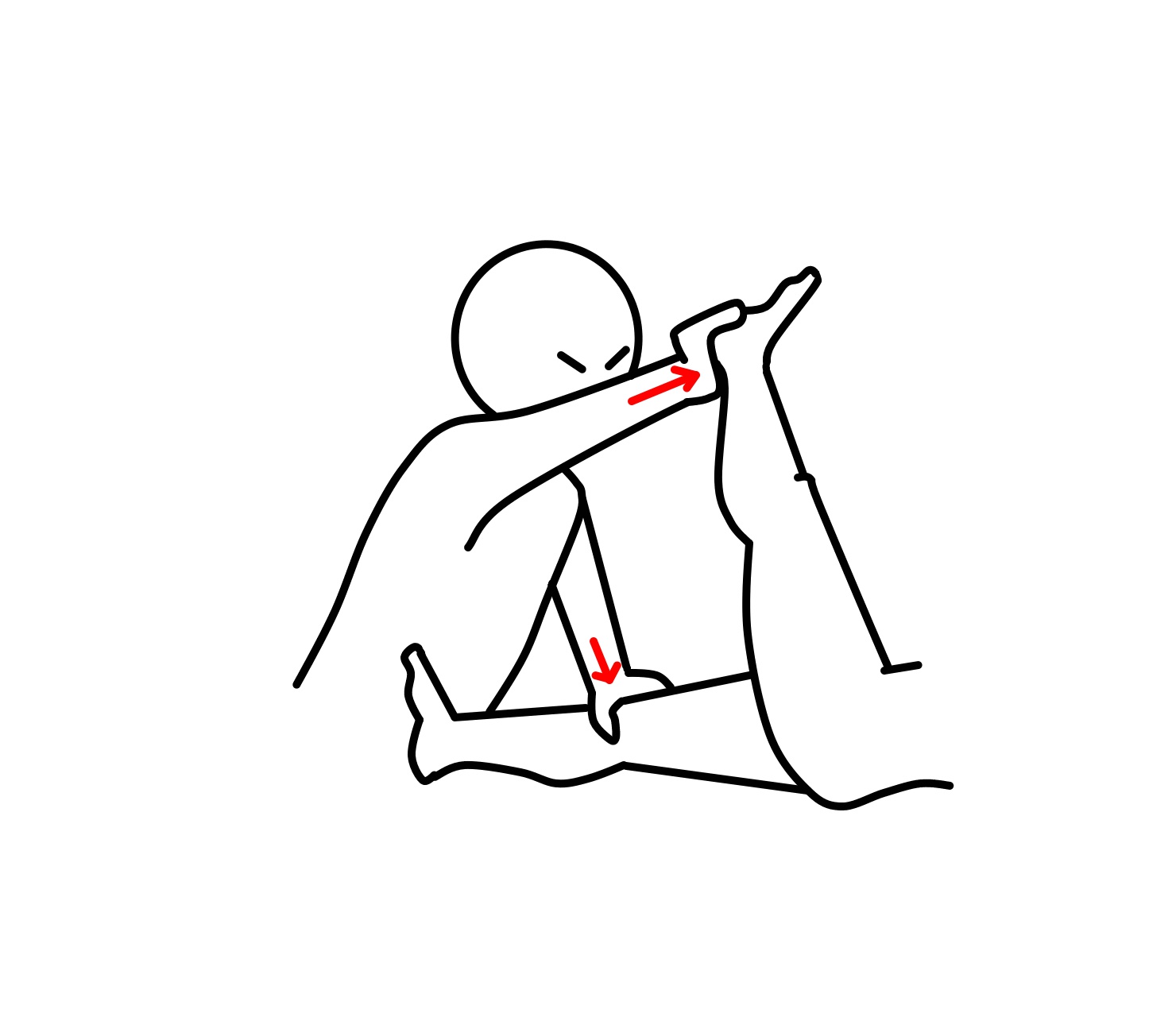

スポーツ傷害への対応

スポーツ活動中に起こるケガや痛み(捻挫・打撲・肉離れ・靭帯損傷など)に対して、早期回復と再発防止を目指した施術を行います。

筋肉・関節・靭帯の状態を評価し、必要に応じてテーピング、ストレッチ、手技療法、鍼灸、電気療法などを組み合わせたオーダーメイドの施術を提供。

スポーツ復帰のタイミングやセルフケアの指導も行い、競技パフォーマンスの向上にも貢献します。

交通事故によるむち打ち・後遺症

交通事故後に多く見られる「むち打ち症」や「腰痛」「手足のしびれ」などの不調に対応します。

事故直後は自覚症状がなくても、数日~数週間後に痛みや不調が現れることもあります。

当院では、自賠責保険を利用した施術にも対応しており、自己負担なく通院可能な場合が多くあります。

事故の状況や症状に応じて、手技療法・電気治療・鍼灸治療などを用い、症状の根本から改善を図ります。必要に応じて医療機関との連携も行います。

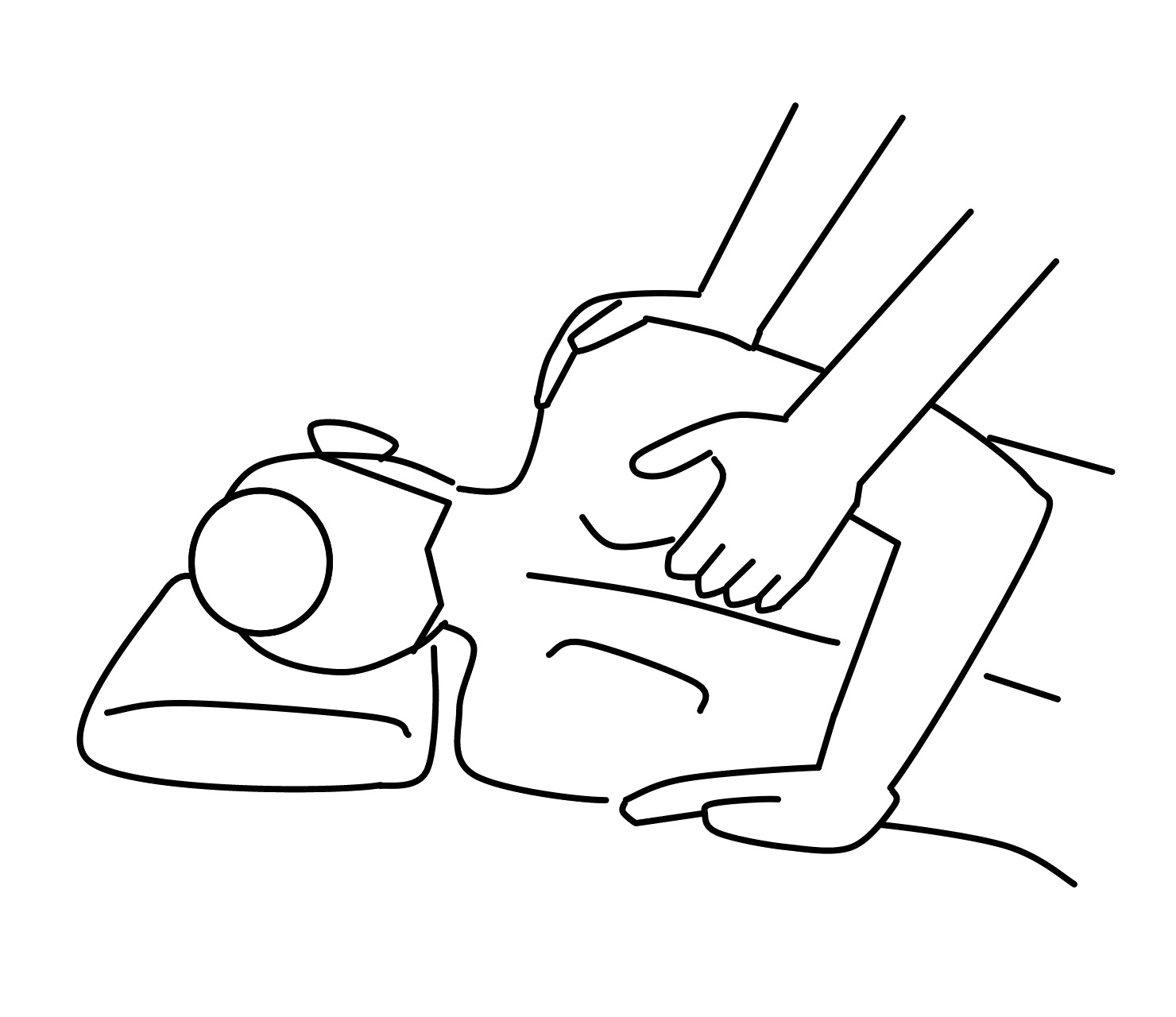

婦人科疾患への鍼灸施術

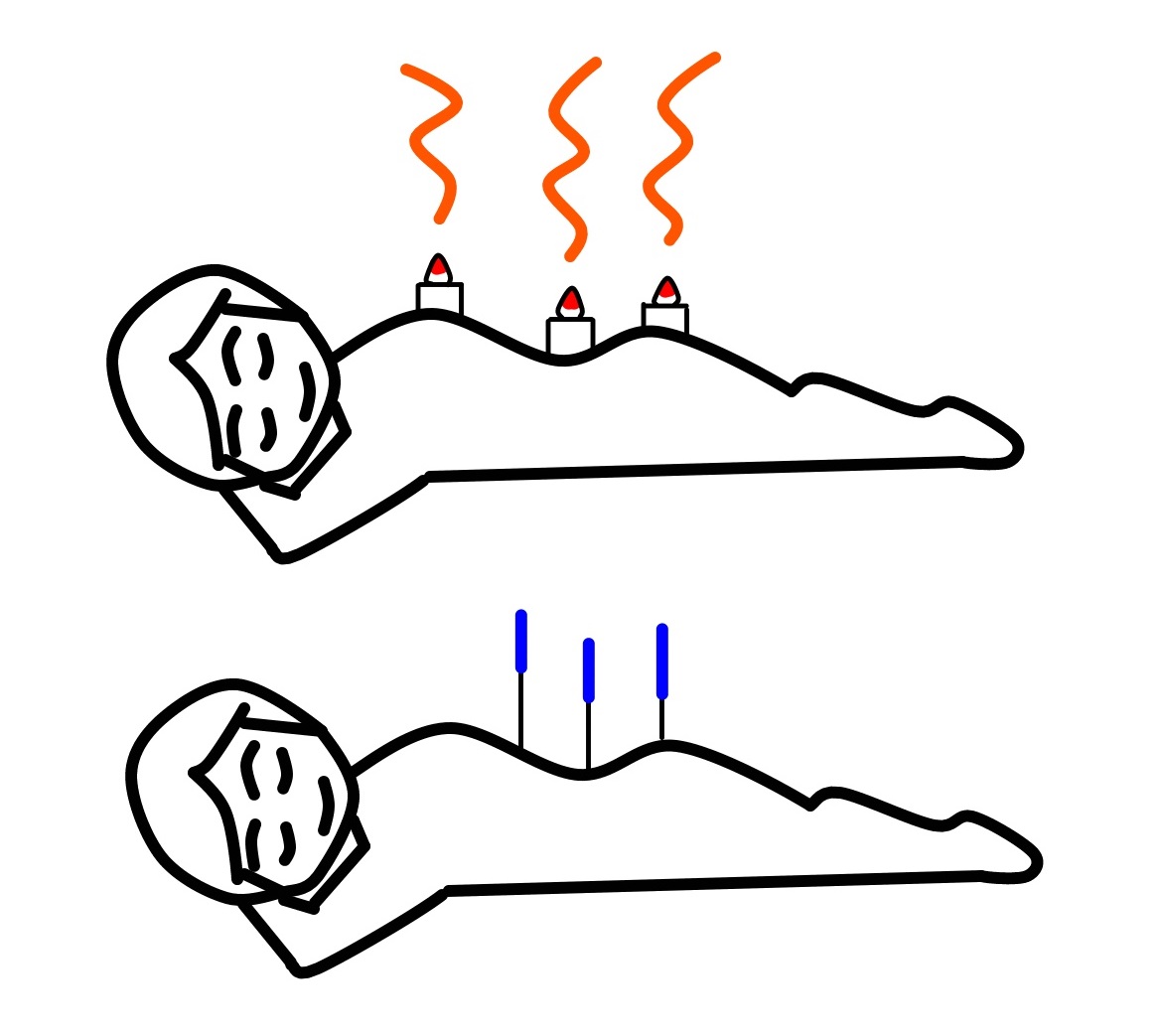

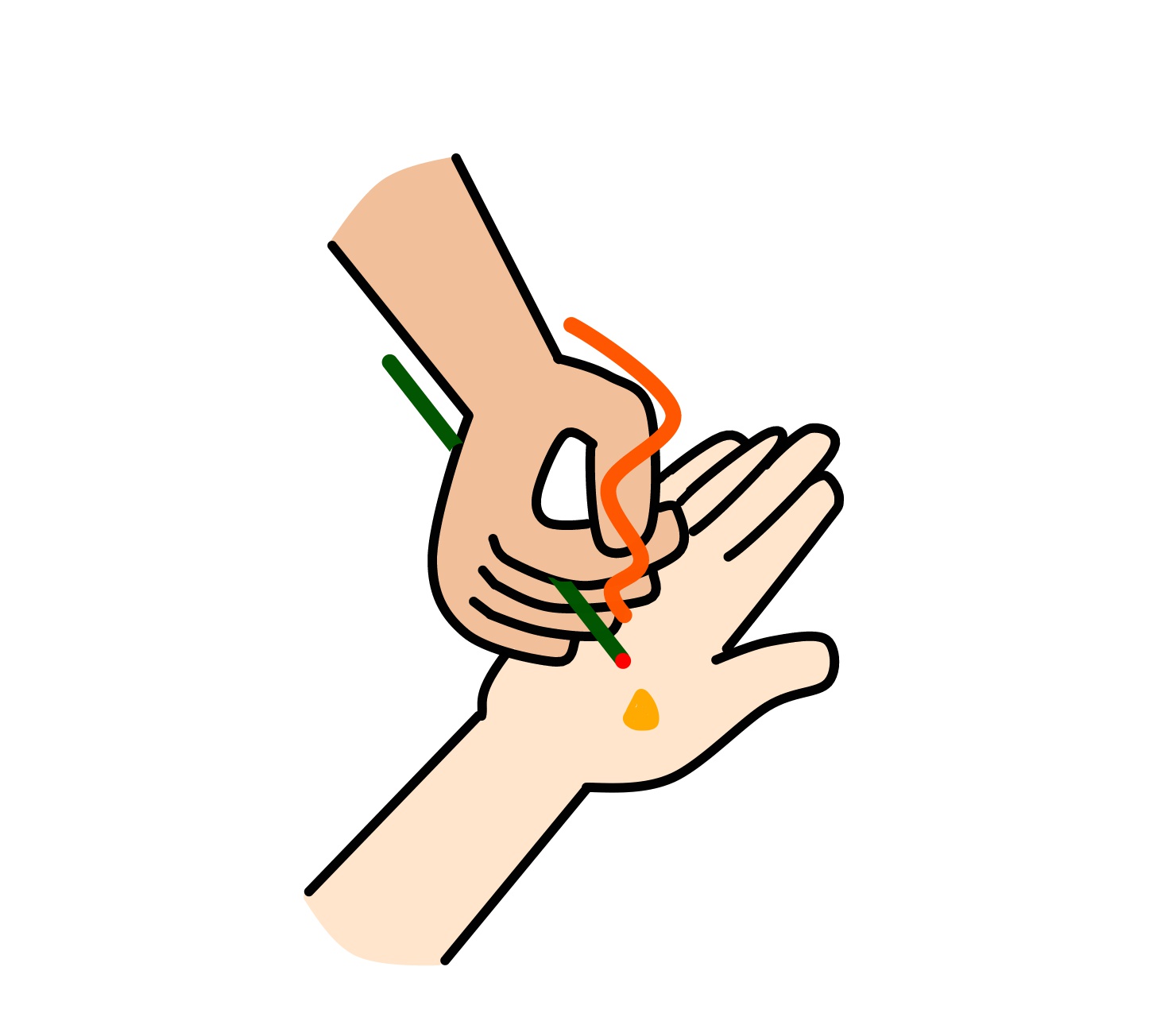

女性特有の不調(生理不順、生理痛、更年期症状、冷え性、産前産後の体調管理など)に対して、東洋医学的アプローチで体の内側から整えていきます。

鍼灸は自律神経やホルモンバランスの乱れに働きかけ、血流の改善や免疫力の向上を促進します。

個々の体質や症状に合わせた施術を行い、心と体の両面からサポートします。特に冷えやストレスによる症状には、鍼灸と温熱療法の併用が効果的です。

適応症

運動器系、神経系・自律神経系、内科・婦人科系などによく効きます。

骨折 脱臼 捻挫 打撲 挫傷 神経痛 リウマチ 頸腕症候群 五十肩 腰痛症 頸椎捻挫後遺症 むち打ち 胃もたれ 便秘 月経痛 更年期障害 冷え症 等

施術時間

一般施術(予約なし)

午前9:00~12:00

午後4:00~ 7:00

休診 : 水・土曜日の午後 日曜日 祝日

予約施術(自費のみ)

火・金曜日(祝日は休み)

午後7:30~8:30

3,000円/30分~

料金

自費施術

鍼灸・整体・ストレッチ・手技 3,000円/30分~

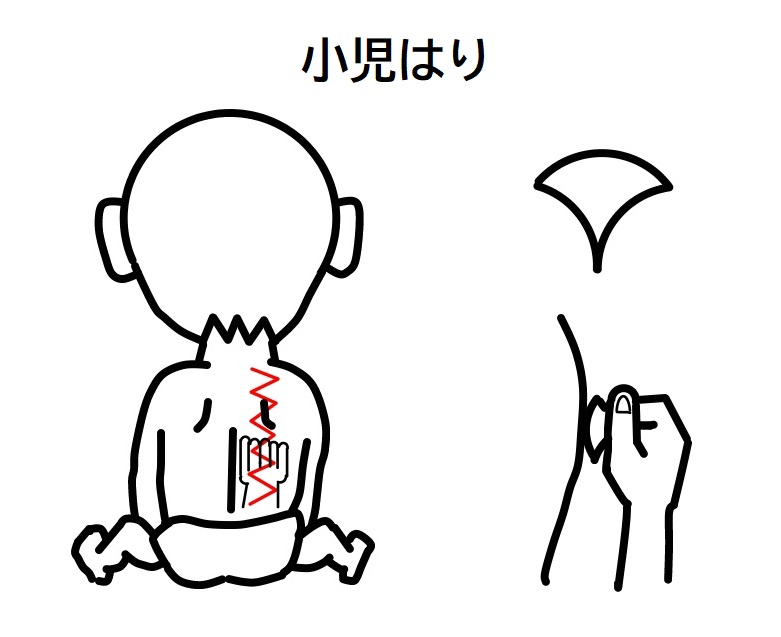

小児はり

夜泣き・食欲不振・かみつき・夜尿など 1,000円~

テーピング

1ヶ所 1,000円~

整骨保険施術

3割負担 初診1,500円~ 2回目より900円~

2割負担 初診1,000円~ 2回目より600円~

1割負担 初診500円~ 2回目より300円~

※30日以上あきますと初診料をいただきます。

+α 軽い鍼灸は1000円~いたします。

STAFF

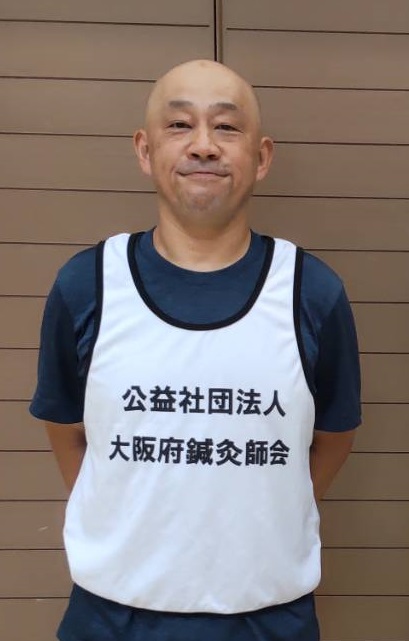

岩 英進 (Iwa Eishin)

資格

はり師 きゅう師

柔道整復師

ケアマネージャー

医薬品登録販売者

所属

大阪府鍼灸師会 スポーツ鍼灸プロジェクト委員会

高槻市鍼灸師会 総務部長

ご挨拶

こんにちは。いわ鍼灸整骨院、院長の 岩 英進 です。

このたびは当院のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当院では、「地域の皆さまに信頼され、安心して通っていただける整骨院」を目指して、日々丁寧な施術と心のこもった対応を心がけております。

肩こり・腰痛・関節の痛み・スポーツ障害・産後の骨盤矯正など、さまざまな症状に対応し、お一人おひとりの身体の状態に合わせた最適な施術プランをご提案いたします。

また、東洋医学と西洋医学の両面から身体を見つめる「鍼灸」の力も活かし、自然治癒力を高め、痛みの根本改善を目指します。

これからも、皆さまの健康と笑顔のために、技術の向上と真心のこもった施術に努めてまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

皆さまのご来院を心よりお待ちしております。

ACCESS

〒569-1115

大阪府高槻市古曽部町1-1-8

JR高槻駅より北へ歩いて5分

TEL 072-681-3732

大きな地図で見る

GALLERY

アルバム

Clinic

お灸女子

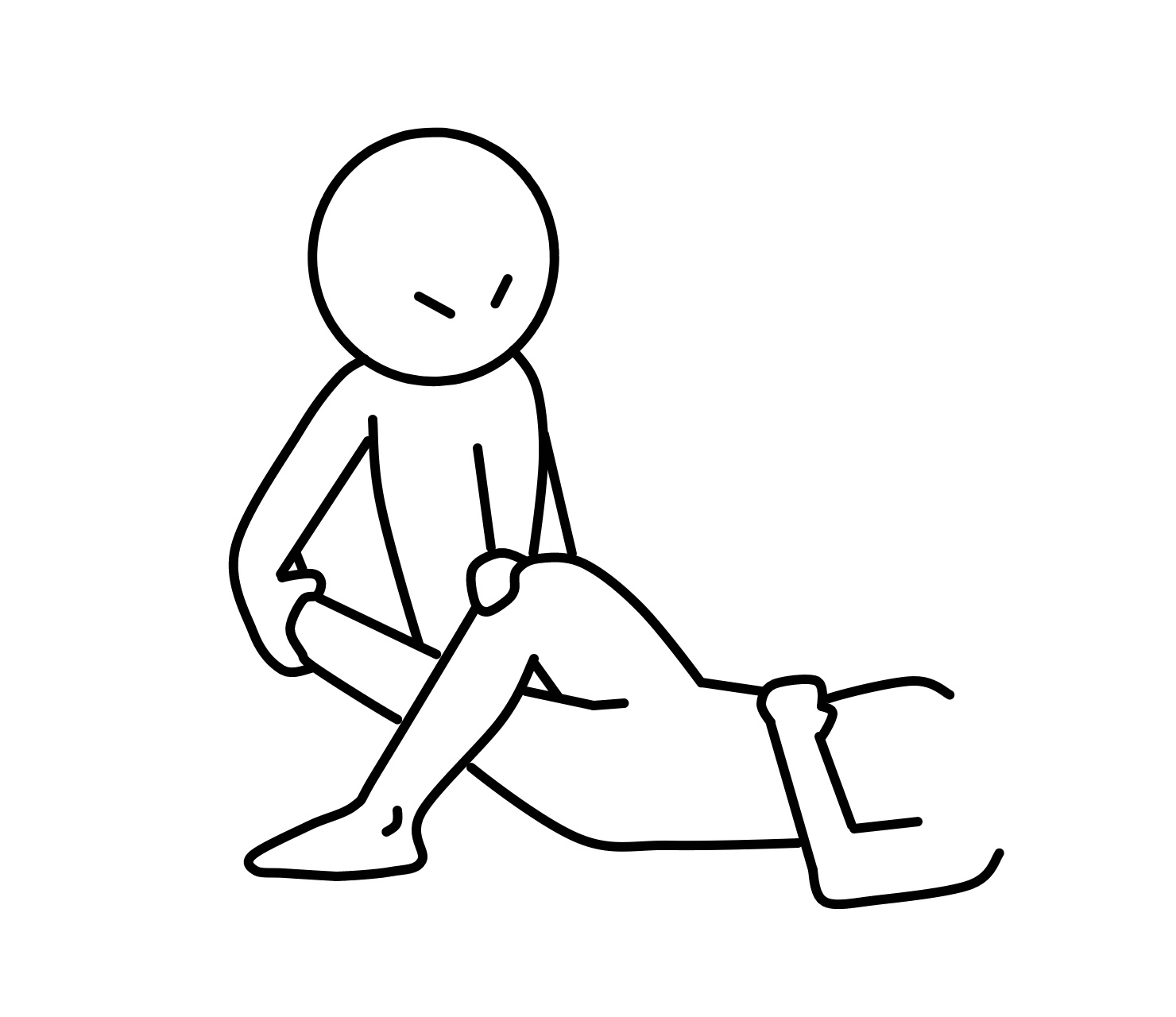

ストレッチ

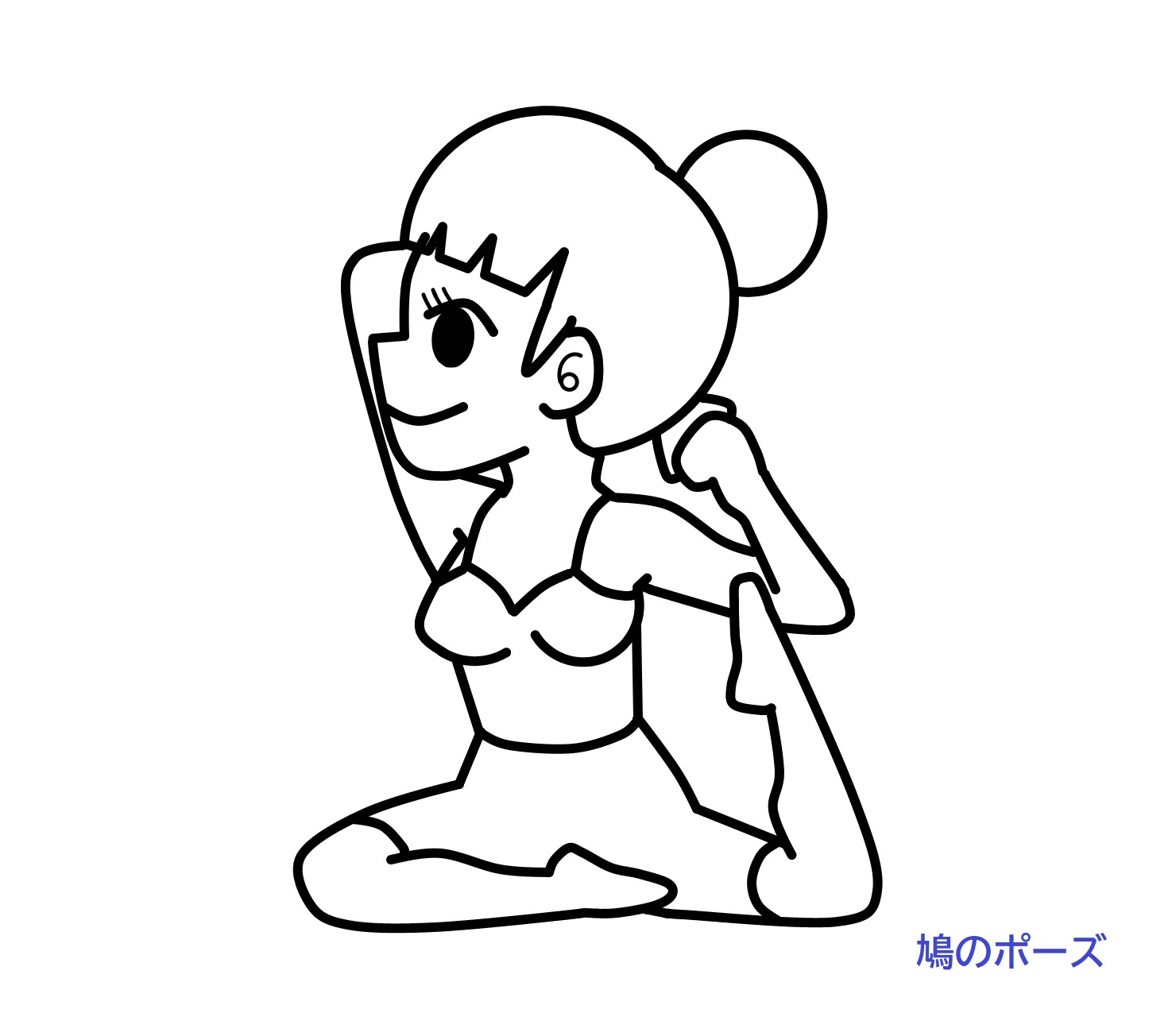

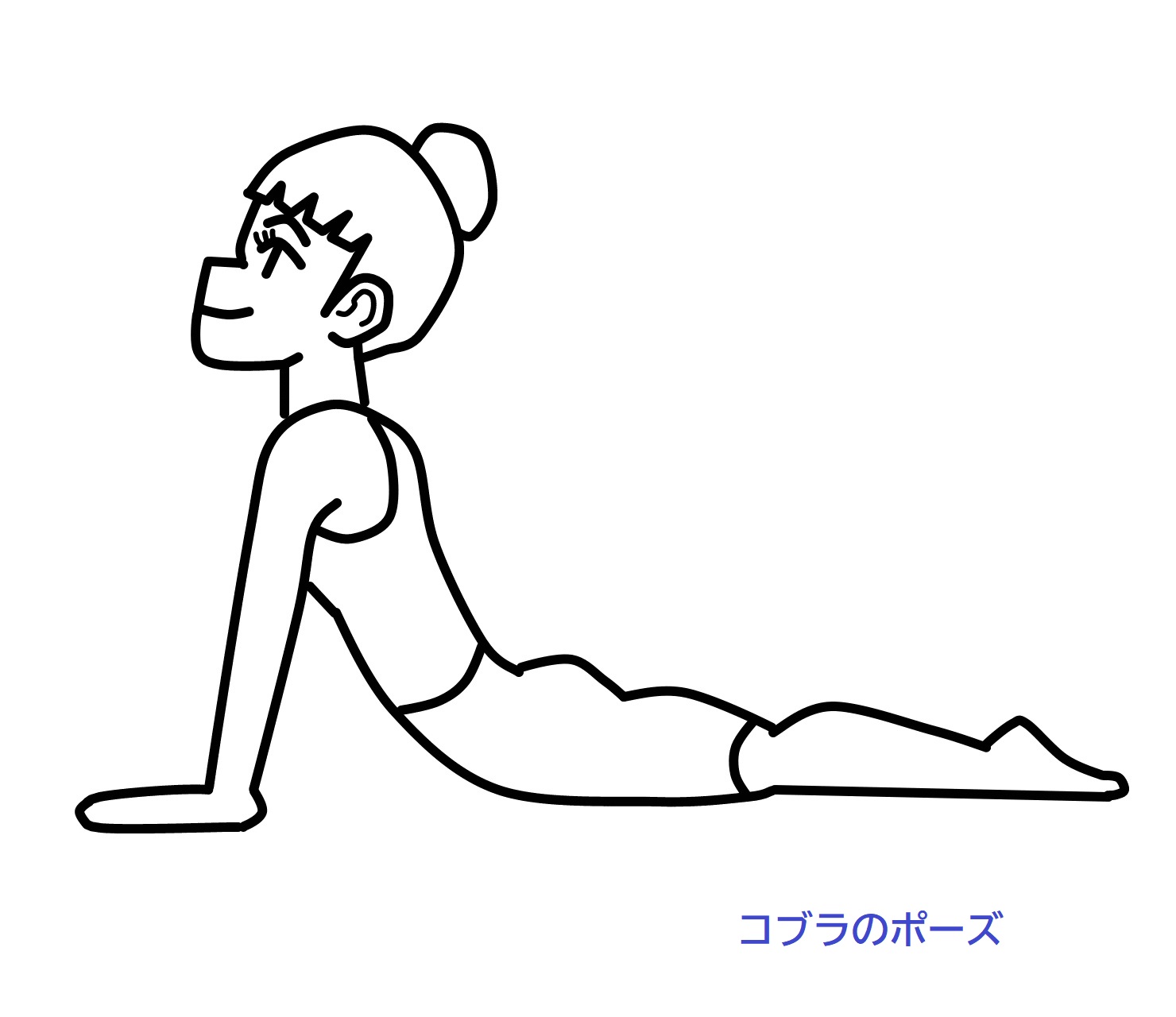

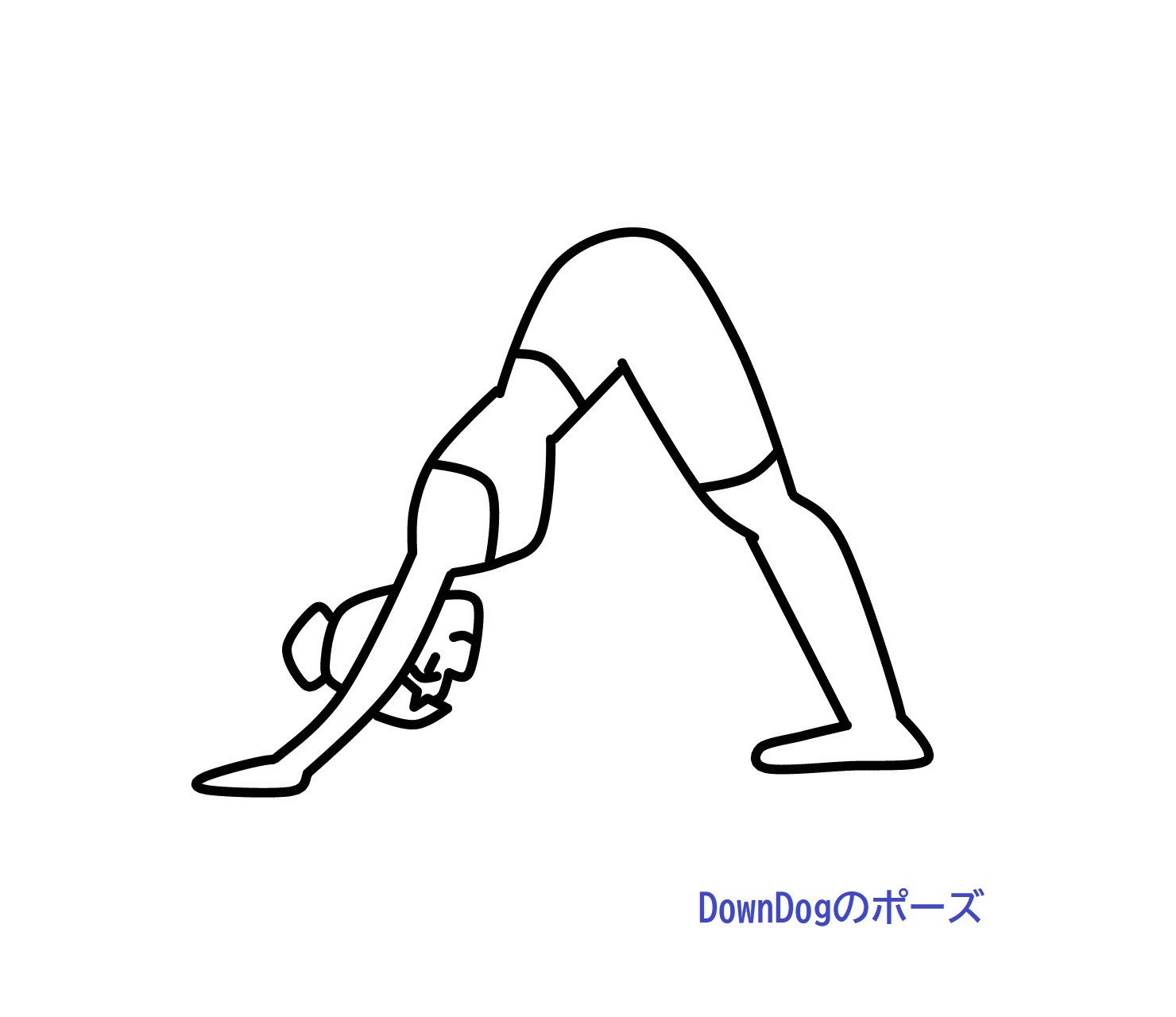

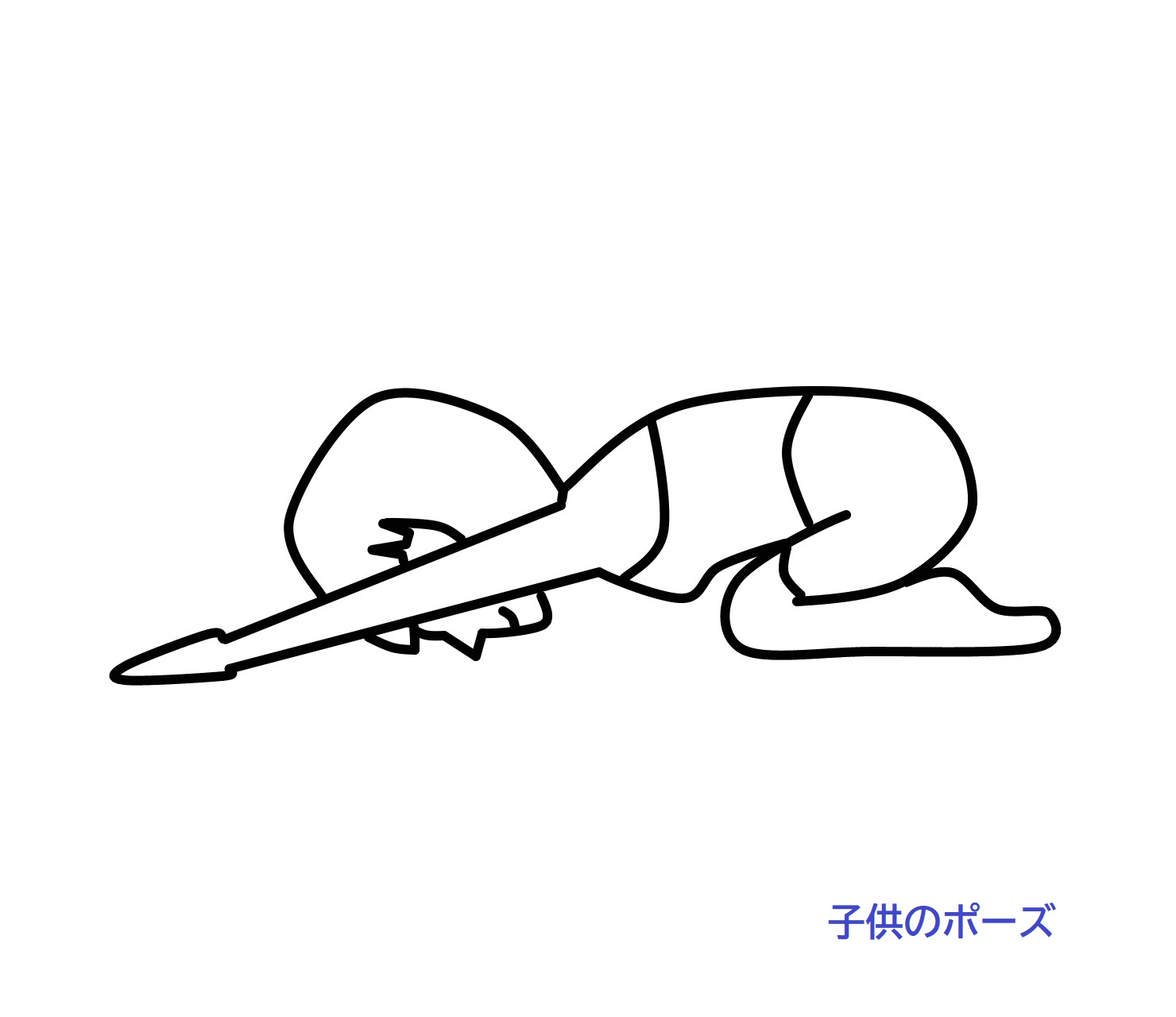

yoga

やってみよう!

記事

鍼灸の効果のメカニズム

鍼灸(しんきゅう)の効果のメカニズムについては、現代医学的にもさまざまな研究が進んでいますが、まだ完全に解明されているわけではありません。ただ、これまでの研究や臨床経験から、以下のようなメカニズムが関与していると考えられています。

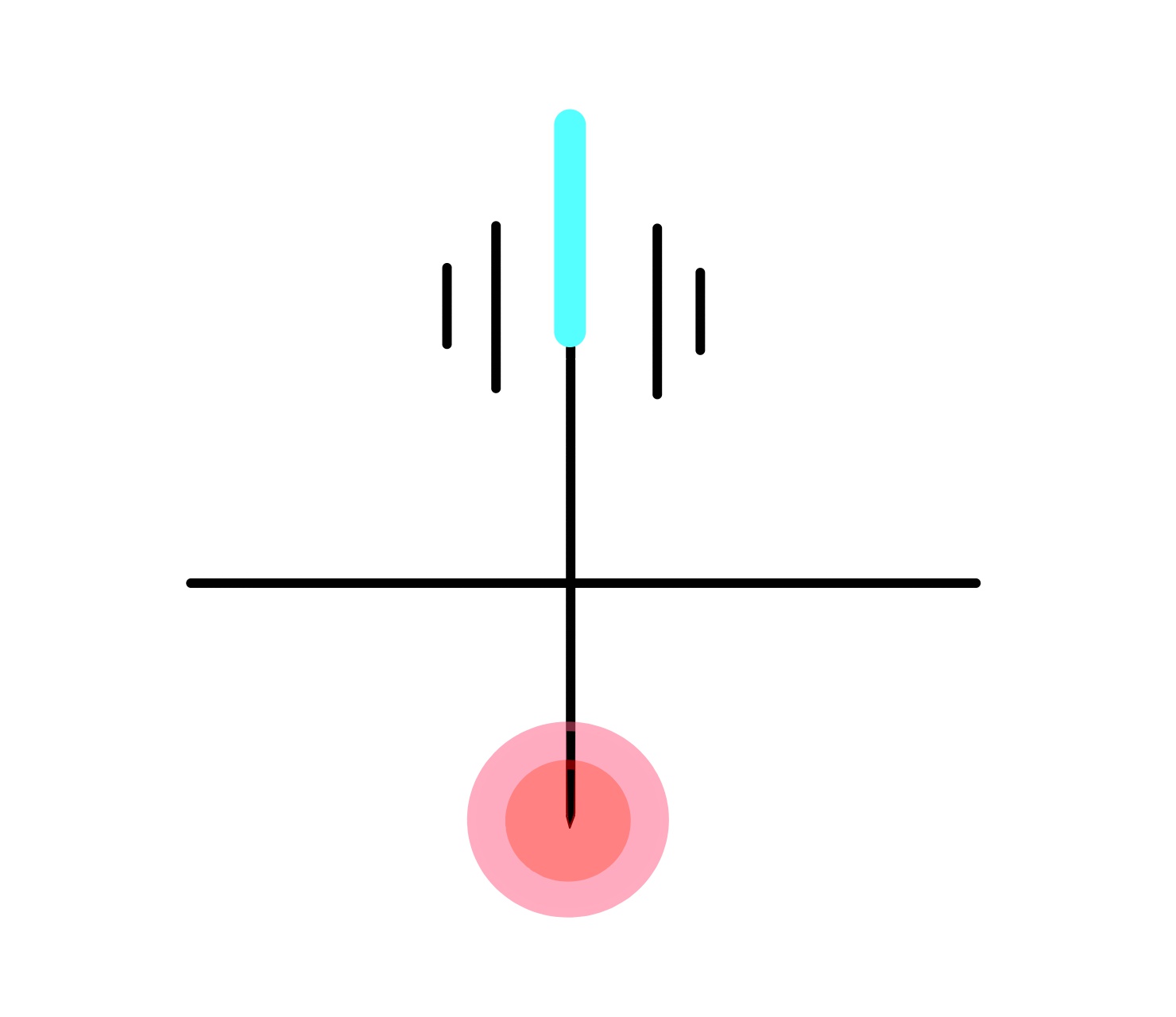

神経系への作用

鍼(はり)や灸(きゅう)による刺激は、皮膚や筋肉にある感覚神経を通じて脳や脊髄に信号を送ります。この信号が以下の反応を引き起こすと考えられています。

痛みの緩和:鍼刺激によりエンドルフィン(脳内麻薬様物質)やエンケファリンなどの「痛みを抑える物質」が分泌される。

ゲートコントロール理論:痛み信号が脳に届くのを、別の神経刺激で「ゲート(門)」を閉じてブロックする。

血流改善

鍼灸刺激によって局所の血管が拡張し、血流が増加するとされています。

血流が良くなることで、酸素や栄養が組織に届きやすくなり、老廃物の排出も促進されるため、回復が早まると考えられています。

自律神経調整

鍼灸による刺激は、自律神経系(交感神経と副交感神経)のバランスを整える働きがあるとされます。

例:交感神経優位(ストレス状態)を抑え、副交感神経(リラックスモード)を活性化する。

これにより、睡眠の質向上、消化機能改善、免疫機能アップなどの効果が期待されます。

免疫系の活性化

鍼刺激により、白血球やナチュラルキラー細胞(NK細胞)の活性が高まることが報告されており、免疫力向上にも関与している可能性があります。

内分泌系への影響

ホルモンバランスに関与する視床下部-下垂体-副腎系(HPA軸)にも影響を与え、ストレスホルモン(コルチゾールなど)の分泌を調整する作用があるとも考えられています。

陰陽五行論

陰陽五行論(いんようごぎょうろん)は、中国古代の哲学思想で、自然や人間のあり方を説明するための理論体系です。 陰陽論と五行説の2つの理論を組み合わせたものです。それぞれを簡単に説明すると以下の通りです。

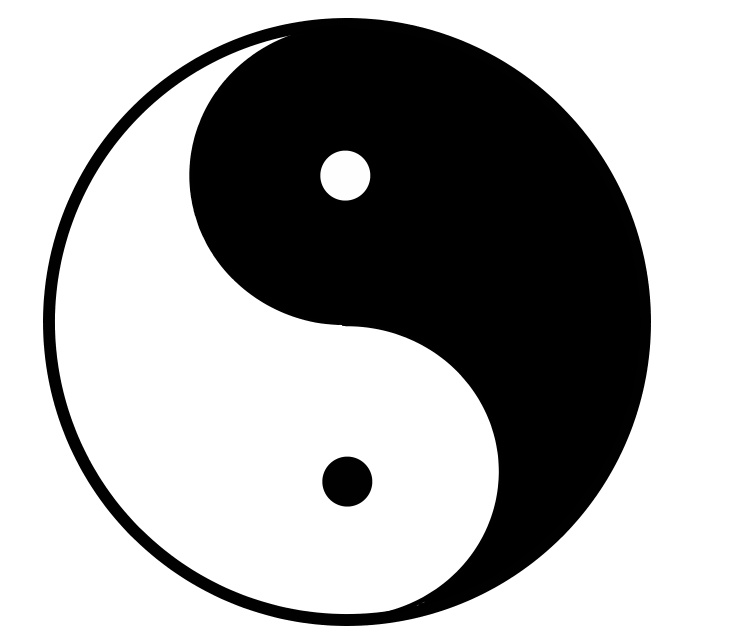

陰陽論(いんようろん)

陰(いん)と陽(よう)は、すべての物事に存在する相反する2つのエネルギーや性質。

陽:明るい・動的・上昇・男性的・夏・昼 など

陰:暗い・静的・下降・女性的・冬・夜 など

陰と陽は常に対立しながらも、互いに依存し、バランスを取って世界を成り立たせている。

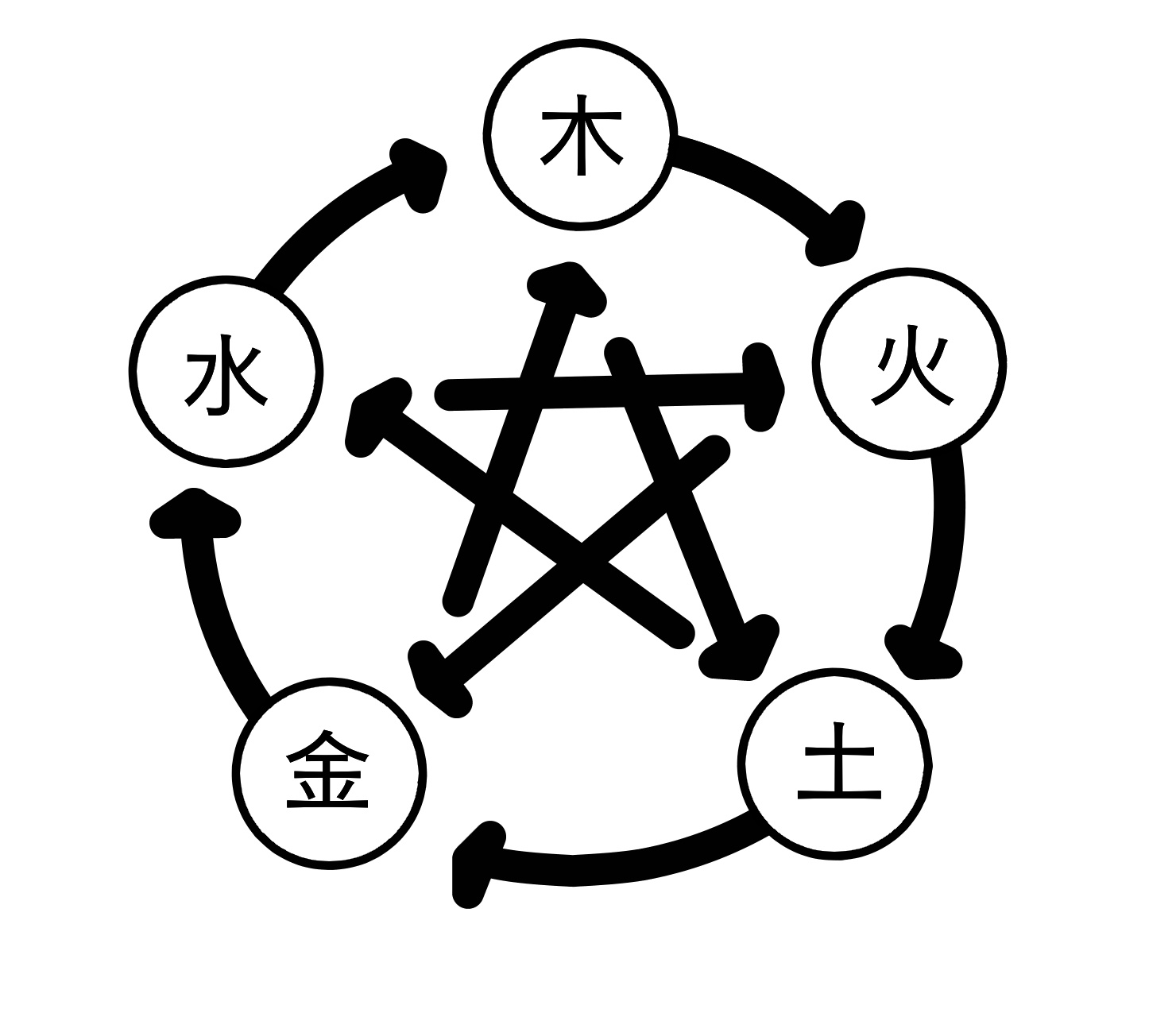

五行説(ごぎょうせつ)

万物は「木・火・土・金・水」の5つの要素(五行)から成り立つとする考え方。

各要素の性質

行 性質・方向 色 季節 臓器(中医学)

木 成長・東 青 春 肝・胆

火 上昇・南 赤 夏 心・小腸

土 安定・中央 黄 長夏 脾・胃

金 収縮・西 白 秋 肺・大腸

水 潤下・北 黒 冬 腎・膀胱

五行の間には「相生(そうしょう)」と「相剋(そうこく)」という関係がある。

相生(そうしょう)=生み出す関係

木→火→土→金→水→木

相剋(そうこく)=抑制する関係

木→土→水→火→金→木

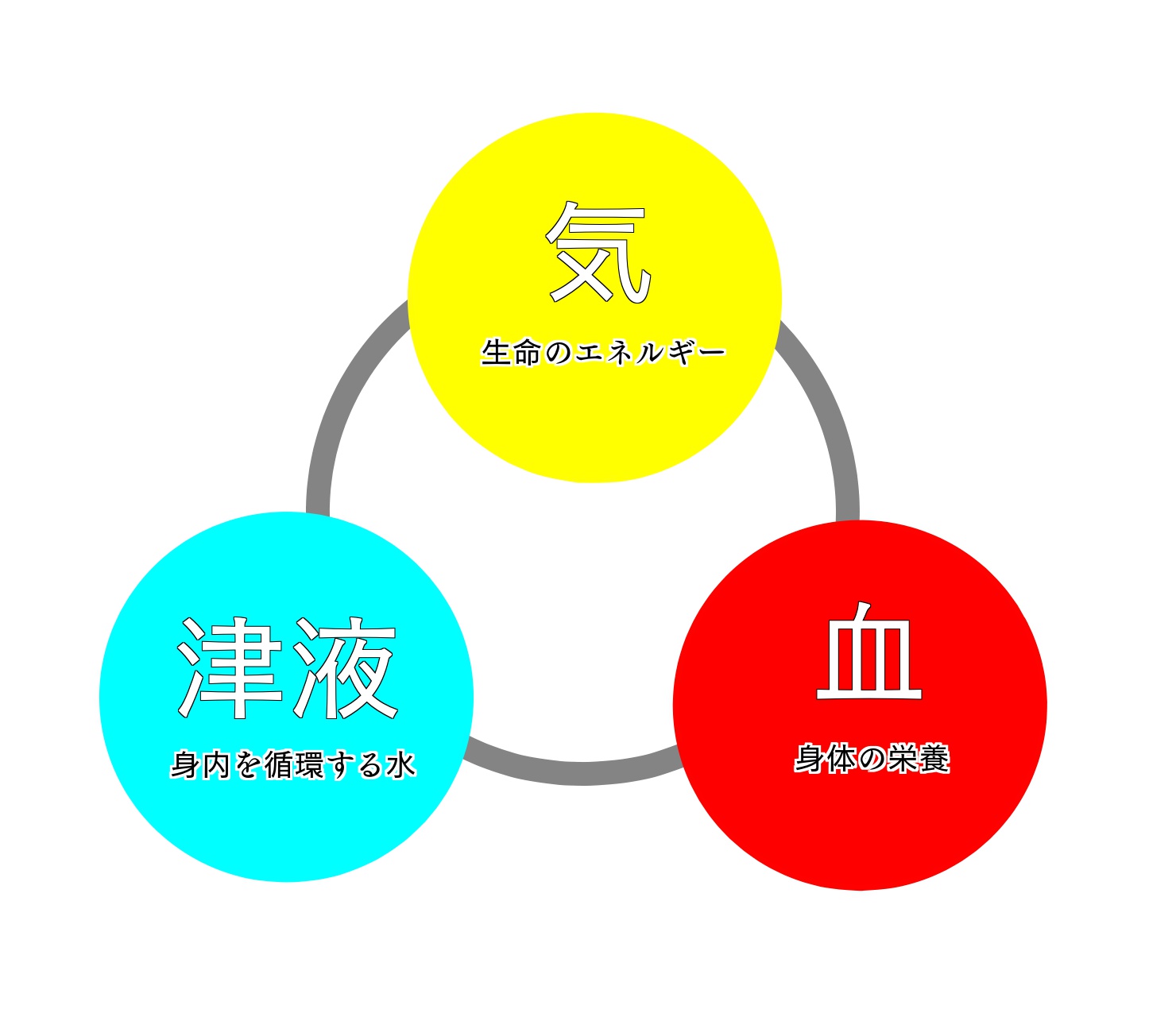

気血津液

「気血津液(きけつしんえき)」は、東洋医学(特に中医学や漢方)の基本概念で、人の生命活動を支える重要な要素とされています。

気(き)

エネルギーや生命力のこと。

体を動かしたり、臓器を機能させたり、免疫力を保ったりするために必要。

「元気」「気力」「気が滅入る」など、日常の言葉にも反映されています。

血(けつ)

血液そのものに近い概念。

栄養や酸素を体中に届ける役割。

精神活動にも関与し、血が不足すると「不安」「不眠」「めまい」などの症状が出ることがあります。

津液(しんえき)

体の水分全般(リンパ液・唾液・汗・消化液など)。

津(しん):サラサラした水分(唾液、汗など)

液(えき):濃厚な体液(関節の潤滑液など)

潤いを保ち、皮膚や粘膜、内臓などの乾燥を防ぎます。

気血津液のバランス

この3つがバランスよく巡っていると健康が保たれますが、どれかが不足したり滞ったりすると、不調が出ると考えられています。

気虚(ききょ):エネルギー不足 → 疲れやすい、息切れ

血虚(けっきょ):血の不足 → 顔色が悪い、めまい、不眠

津液不足(しんえきぶそく):乾燥肌、のどの渇き、便秘など

五臓六腑

「五臓六腑(ごぞうろっぷ)」は、東洋医学や漢方において人体の内臓の働きを示す重要な概念です。

それぞれの臓腑が身体のバランスと健康を保つために重要な役割を果たしているとされています。

五臓(ごぞう)

主に“陰”の臓器で、エネルギーや血液などを蓄え、体の基本的な働きを担います。

肝(かん):血の貯蔵と流れの調整。情緒や目の働きにも関係。

心(しん):血液を循環させる。精神や意識の中心ともされる。

脾(ひ):食べたものを消化・吸収して気血を作る。思考にも関係。

肺(はい):呼吸をつかさどる。気を全身に分布させる。

腎(じん):生命エネルギー(精)を貯蔵。成長・発育・生殖に関係。

六腑(ろっぷ)

主に“陽”の臓器で、食物の消化・吸収・排泄を担います。内容物を貯めず通過させるのが特徴。

胆(たん):胆汁を分泌し、消化を助ける。

小腸(しょうちょう):栄養の吸収を行う。

胃(い):食物を受け入れ、消化の第一段階。

大腸(だいちょう):水分を吸収し、便を形成。

膀胱(ぼうこう):尿を貯め、排出。

三焦(さんしょう):実体のない器官で、気・水の通路や代謝機能の調整を担う。

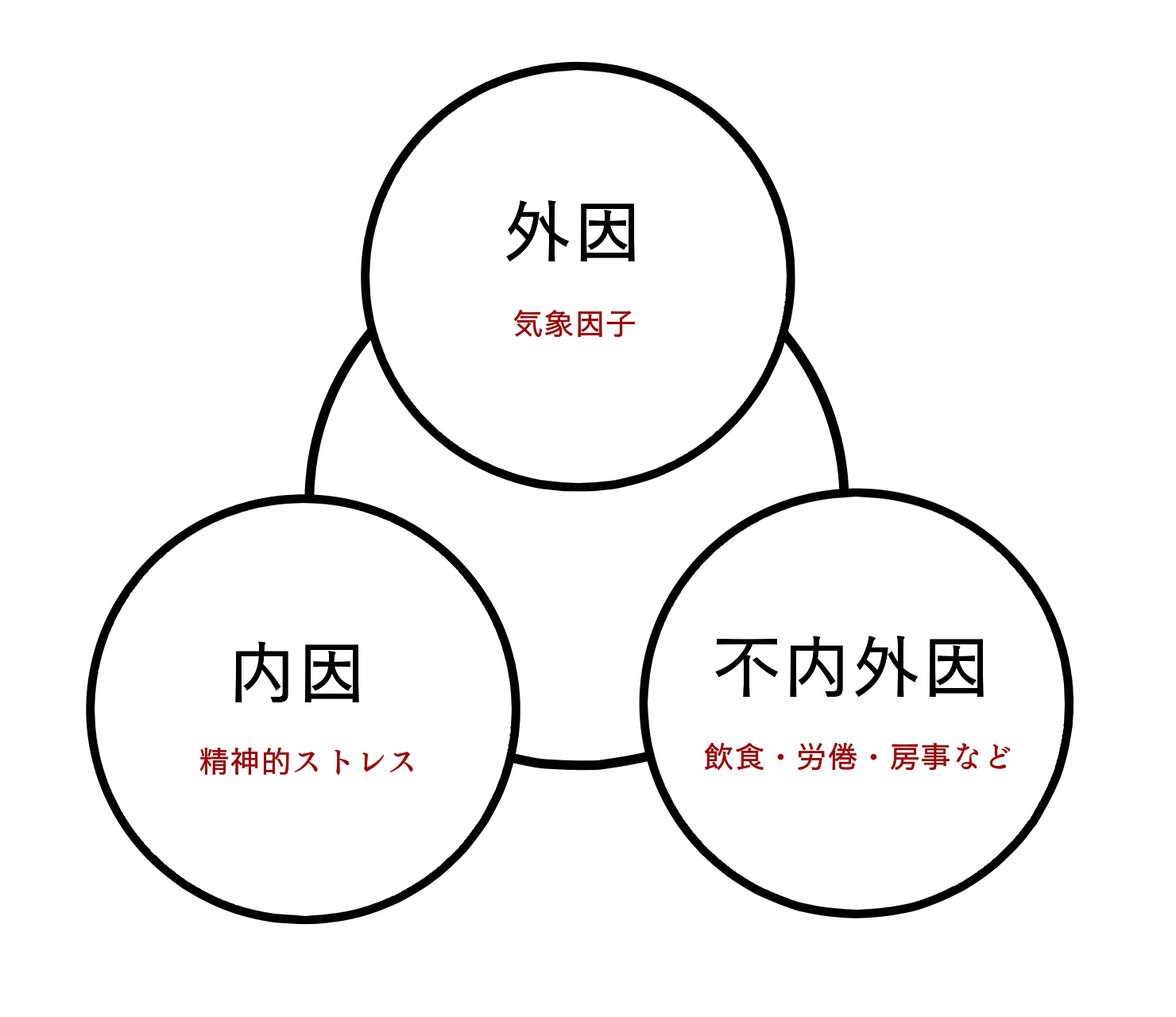

外因・内因・不内外因

「外因・内因・不内外因(ふないがいいん)」は、東洋医学(特に中医学)における病因(病気の原因)を分類する考え方です。それぞれの意味をわかりやすく解説します。

外因(がいいん

外からの影響で病気になる原因。

自然環境の変化や気候などが体に影響を与えることによって発病します。

主 に「六淫(りくいん)」と呼ばれる以下の6つの自然現象が外因とされます。

風邪(ふうじゃ)=風(風邪などの原因)

寒邪(かんじゃ)=寒さ

暑邪(しょじゃ)=暑さ

湿邪(しつじゃ)=湿気

燥邪(そうじゃ)=乾燥

火邪(かじゃ)=熱・炎症

※「風邪をひく」という言葉はこの考え方から来ています。

内因(ないいん)

心や感情の乱れによる病の原因。

人の感情や精神状態が極端になったとき、体に悪影響を及ぼすとされます。

七情(しちじょう)という7つの感情が内因に含まれます。

喜(よろこび)

怒(いかり)

憂(うれい)

思(おもい)

悲(かなしい)

恐(おそれ)

驚(おどろき)

ストレスや精神的ショックなどが、内臓や気・血のバランスを乱して病気になると考えられています。

不内外因(ふないがいいん)

不内外因(ふないがいいん)

外因でも内因でもないその他の原因。

日常生活の不摂生や外傷、過労、飲食の不調和などが含まれます。

過労・過度な性生活

食べ過ぎ・飲みすぎ・偏食

事故やケガ

寄生虫や毒物

体質・先天的な要因

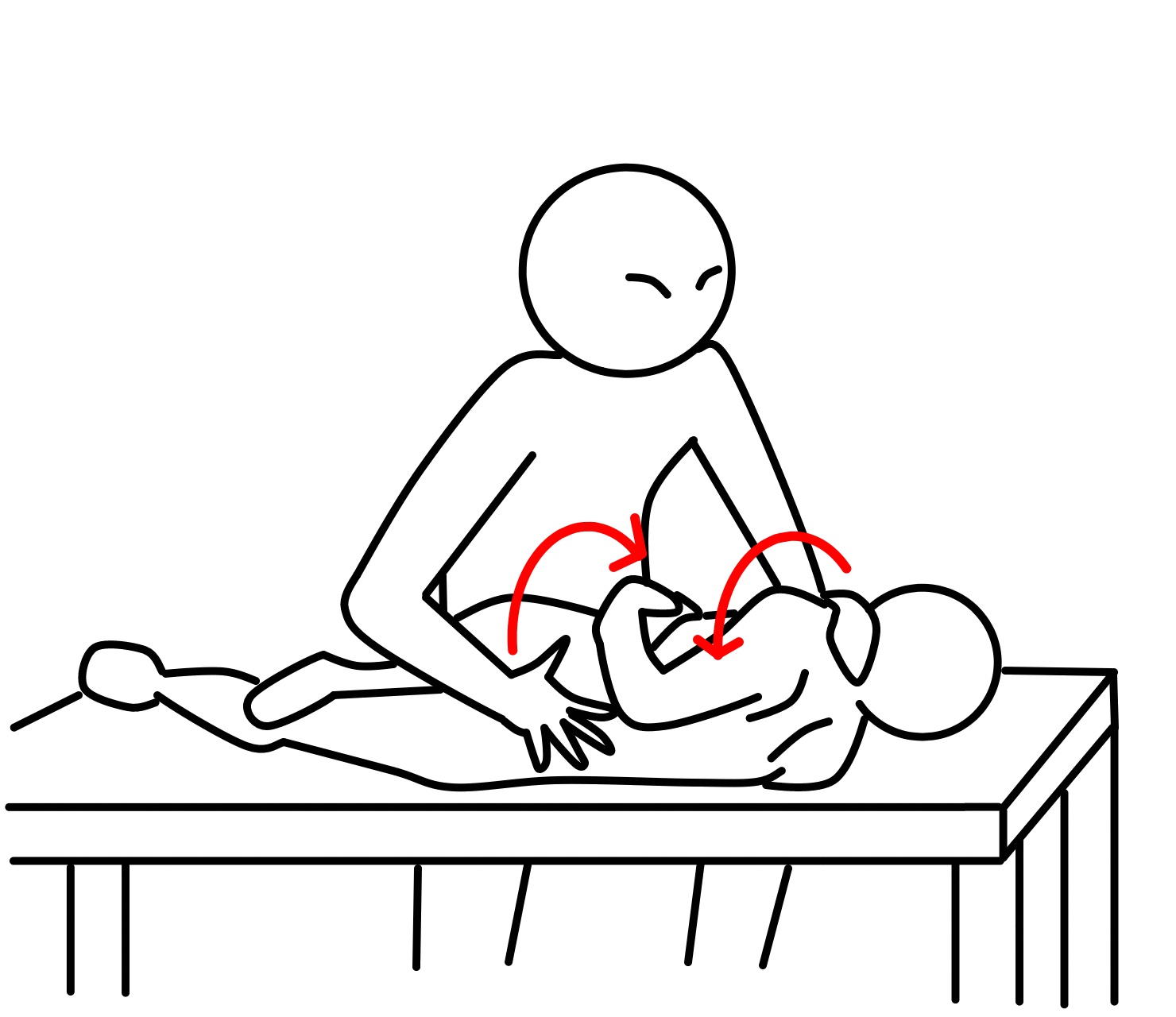

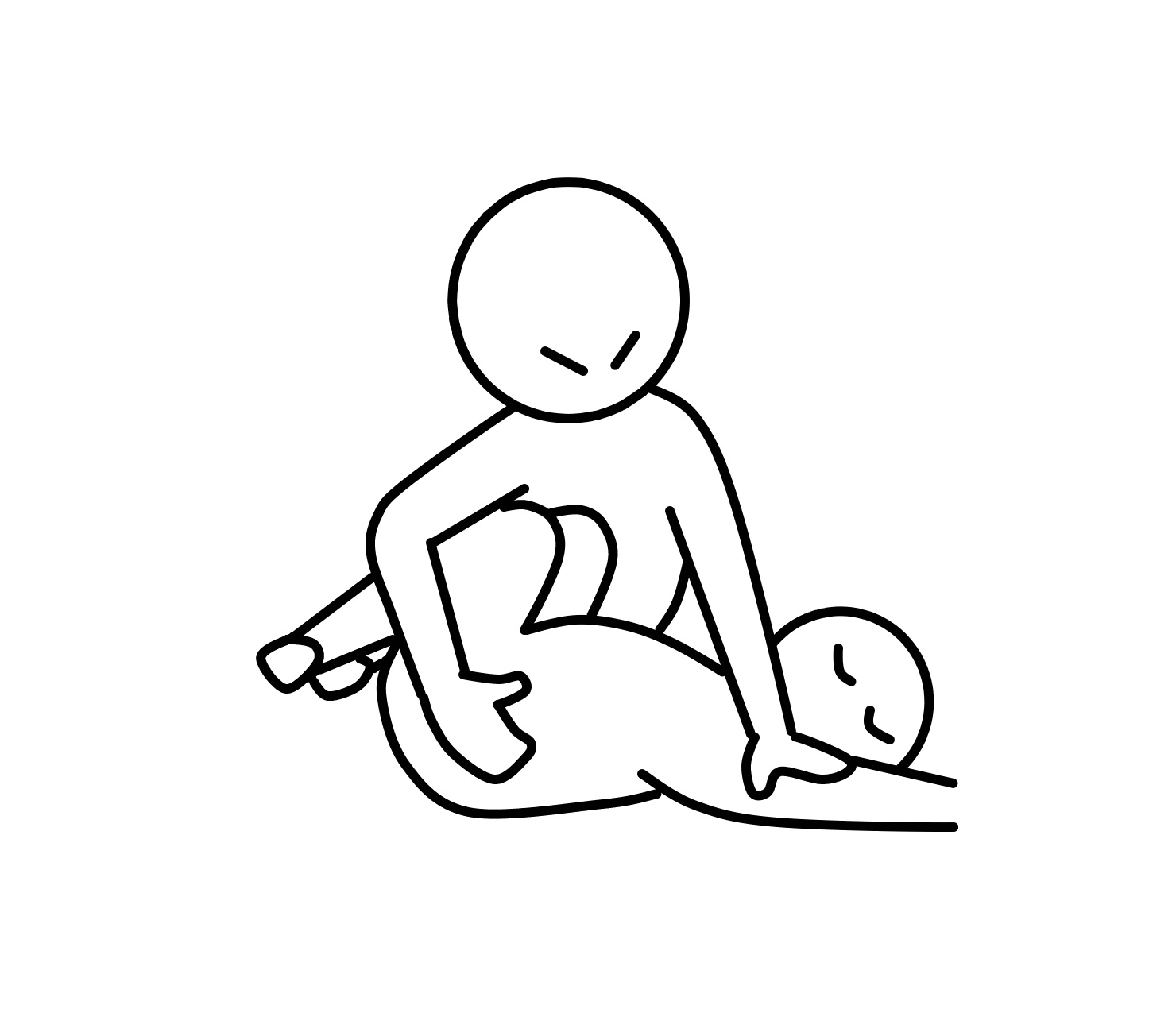

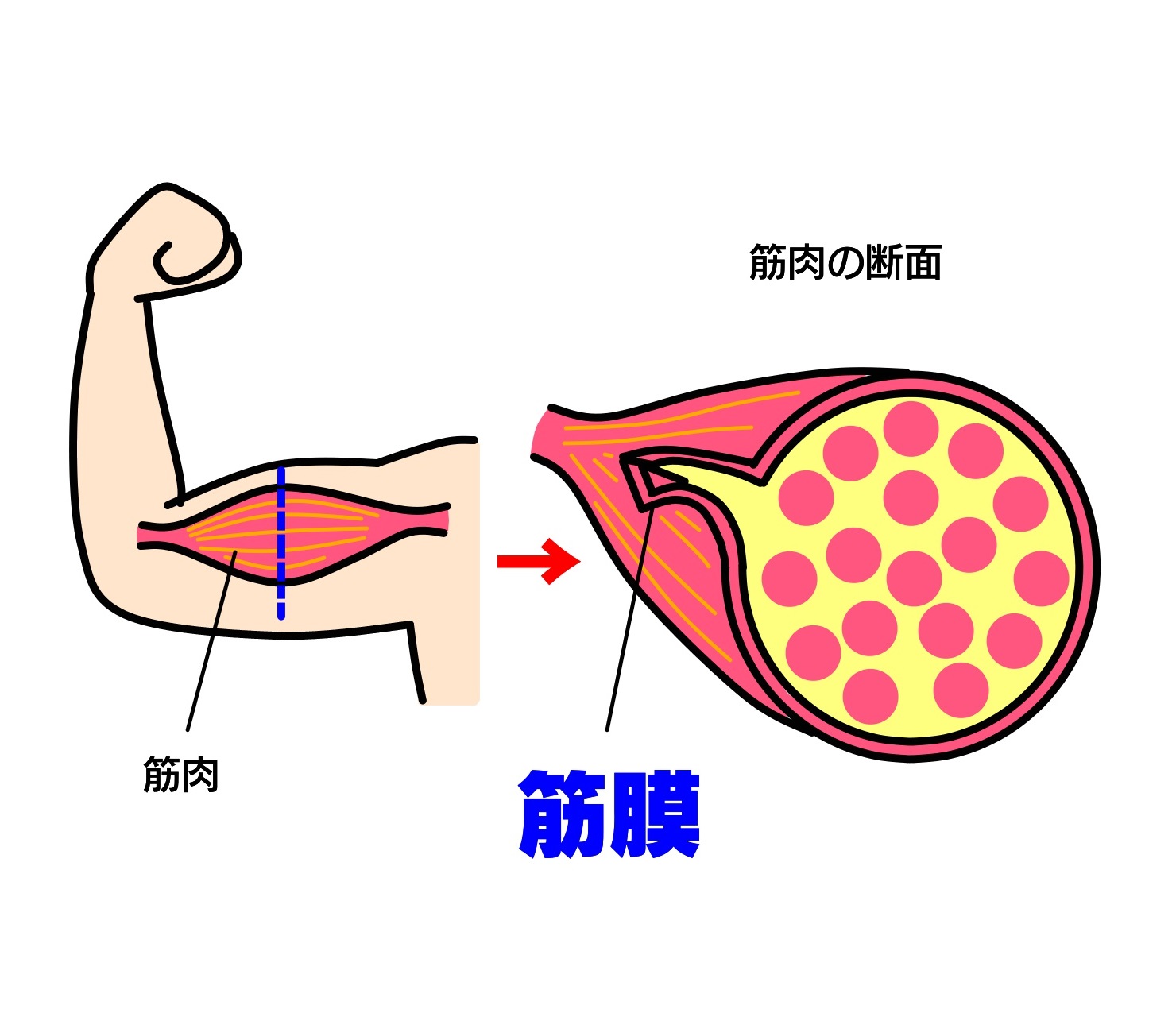

筋膜とは?

筋膜は、筋肉や内臓、骨などを包み込むコラーゲン繊維からなる組織で、体の中でネットのように張り巡らされています。健康な状態では柔軟で滑らかに動きますが、ストレスや運動不足、怪我などで癒着やこわばりが起きると、筋肉の動きが悪くなり、痛みやコリ、姿勢の悪化などにつながることがあります。

手技により、筋膜の動きをよくし、全身の連携をよくします。

LINK

鍼灸

大阪府鍼灸師会 大阪府鍼灸師会は当院の所属団体です。

おすすめ鍼灸院

加川鍼灸院 大阪市北区南森町の中医鍼灸治療院です。

片岡鍼灸院 徳島市佐古にて 徳島の皆様の健康や生活をサポート致します!

お役立ち情報

高槻から健康を 健康情報満載です。

イラスト

hitsuji89 かわいいイラストです。

|